Le vivifiant début du festival des utopies concrètes |

||

|

« Ce festival est une coquille de valeurs dans laquelle les initiatives peuvent trouver tribune, fournissant une réponse à l’éternelle question : ’Tout fout le camp, mais que puis-je y faire ?’ » Eva Deront (Reporterre) – 29 septembre 2012

|

||

C’est un joyeux groupe d’une trentaine de personnes qui déambulait jeudi soir dans le 2ème arrondissement parisien, à la recherche d’une table libre. Une atmosphère de complicité entre des citoyens, qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas quelques heures auparavant.

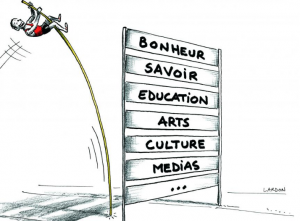

Leur point commun ? Avoir été parmi la centaine de participants à la soirée-débat marquant l’ouverture du festival des utopies concrètes, qui se tient à Paris du 27 septembre au 7 octobre 2012. Un festival ouvert à tous et fait par tous. De la permaculture au recyclage, en passant par les monnaies locales et les habitats, les rencontres se veulent être un lieu de partage d’expériences, faisant du festival une pépinière d’idées dans laquelle chacun est appelé à puiser largement.

Un principe simple : initié par le mouvement des villes en transition, il s’agit de mettre en relation toutes les alternatives existantes pour résister aux crises sociale, économique et environnementale que notre société traverse.

Cette aventure qui a débuté en juin 2012 pour ses organisateurs, semble aujourd’hui faire son chemin presque seule, tant l’écho dans le monde associatif local et le désir d’échange entre collectifs ont été grands. En bref, ce festival est une coquille de valeurs dans laquelle les initiatives peuvent trouver tribune, fournissant une réponse à l’éternelle question : « Tout fout le camp, mais que puis-je y faire ? »

Des communautés d’Amérique du Sud…

Ou plutôt des réponses. Car elles sont multiples et internationales. Elles relient le mouvement d’Occupy Wall Street aux Indignés, la renaissance de la ville de Détroit aux Paysans sans Terre, ou encore le rejet des hydrocarbures de schiste en France aux luttes contre l’extractivisme en Amérique du Sud. Cette dernière ressemblance était mise à l’honneur jeudi soir par la présence d’habitants de l’Equateur et du Guatemala, venus partager la détermination et la solidarité cimentant leur communauté.

Comme à Petén par exemple (le département le plus au Nord du Guatemala), où la société pétrolière Perenco exploite depuis 1985 les ressources d’une aire naturelle protégée. Face aux expropriations et aux assassinats, les populations ont fait appel au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme. En 2010, faisant fi de ces résistances, l’Etat guatémaltèque renouvelait le permis d’exploitation de Perenco pour 15 ans et annonçait un projet de « développement » supplémentaire : monoculture, tourisme et pétrole en sont les maîtres-mots, occupant 22 000 des 36 000 km² du territoire.

En Equateur, les Indiens Kichwa de Sarayaku s’opposent depuis 20 ans à l’entrée d’un consortium d’entreprises de prospection pétrolière, encouragée par l’Etat et sa compagnie PetroEcuador. Face au recours systématique à la militarisation, persécution, calomnie et torture de la part du gouvernement, les Kichwa ont demandé la protection de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. En juin 2012, cette dernière reconnaissait la violation des droits de l’Homme et de la constitution de l’Equateur par le gouvernement. Une victoire ouvrant la porte sur une nouvelle bataille, juridique cette fois.

… aux initiatives locales

L’objectif de la soirée, « faire un pont » entre ces luttes meurtrières et les « alternatives concrètes » de région parisienne, était un pari risqué. Il fallait, pour le réussir, remonter aux maux et à leur origine. Entendre l’extractivisme dans son sens le plus large, comme l’exploitation de toutes les ressources non renouvelables et du travail humain, requérant en outre la mise en place d’infrastructures polluantes et énergivores. Comprendre son origine : une dette, que les pays en voie de développement s’efforcent de combler en bradant leurs ressources, répondant ainsi aux besoins de populations lointaines.

Des symptômes que le réseau Relocalisons (parmi d’autres), s’efforce de combattre à l’échelle locale, à travers l’autogestion alimentaire et énergétique, la lutte contre le gaspillage et la permaculture. Les initiatives ne manquent pas pour atteindre une plus grande autonomie. Le lien avec l’extractivisme d’Amérique du Sud apparaissait en filigrane, mais la soirée risquait de s’essouffler et de tomber dans une joyeuse cacophonie anecdotique.

Les villes en transition

Pour réussir le fameux « pont » entre les luttes, et lancer la semaine à venir, il fallait finalement revenir à l’esprit du festival, laisser échapper le concept fédérateur de « transition ». C’est Pablo Servigne, de la revue Barricade, qui s’y est attelé. Née d’un ouvrage de Rob Hopkins (Manuel de Transition, 2010 pour l’édition française), la Transition est parvenue, notamment en Belgique, à réunir parents inquiets, éternels militants écologistes, et jeunes étudiants impulsifs. Constatant l’imminence des crises à venir, tous ont adopté ce qu’Hopkins envisageait : une réponse locale, concrète et inclusive, pour améliorer la résilience de nos sociétés. Une anticipation collective qui repose sur la diversification des solutions ainsi que sur de forts liens sociaux.

Alors que la Décroissance, accolée d’une image caricaturale, a fini par créer de nombreuses tensions, la Transition est un mot neutre, facilement appropriable et résolument apolitique. Ce désir de concertation et de conciliation lui a bien valu quelques légitimes reproches : comment agir concrètement sans vouloir dénoncer les inégalités sociales ? Sans s’indigner contre les pratiques financières ? « En se tournant entièrement vers l’action pragmatique, positive et non dénonciatrice », répond Pablo Servigne. Un concept alliant réflexion, engagement et mise en pratique, réunissant des individus aux sensibilités et modes de vie parfois complètement différents.

Les propositions ? Elles seront exposées plus longuement pendant les 10 jours du festival . Mais en cette rencontre d’ouverture, l’objectif était atteint, le « pont » construit, et la salle déjà engagée dans sa traversée. Car ce qui compte, in fine, au-delà de la forme revêtue par les initiatives, ce sont les hommes qui les ont mis en place, leur quête d’une plus grande solidarité, leur ras-le-bol de l’isolement et de la passivité, et la joie de vivre qui ressort d’une action collective. Un bol d’air frais et d’enthousiasme à conseiller à tous. Le fourmillement des idées citoyennes de notre rue est montré à la loupe pendant 2 semaines : profitons-en !

Source : Reporterre

Photo : Festival des utopies concrètes

Programme : Festival des Utopies concrètes